11月の試聴室です。

いよいよ師走ですね。ブログ初心者の私ですが、皆様のおかげで漸く2年目を迎えることができそうです。

心より御礼申しあげます。

さて、師走と言いますと、月並みですが「第9」のシーズン。日頃クラシック音楽がかかりそうもないスーパーや街角などでも、有名な「歓喜のうた」が鳴り響くようになります。

しかし、クラシックファンにとっては、「第9」といえばベートーヴェンだけでなく、マーラーやブルックナー、果てはショスタコーヴィチの「第9」まで含んでおり、これらを年中通して熱心に聴いています。

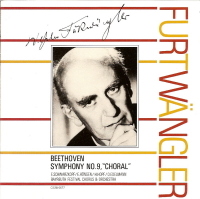

日本で大人気!フルトヴェングラーの「第9」

ことベートーヴェンの「第9」となりますと、これまた独特な聴き方をする方が多く、例えばフルトヴェングラーの何種類もある録音の、さらにフォーマットやマトリックスまでこだわるファンがいらっしゃって、ひとつのジャンルとして盛り上がっています。かく言う私も戦中の2つのベルリン・フィル盤、有名なバイロイト盤、後年発見された別テイクのバイロイト盤、ウィーン・フィル盤、晩年のバイロイト盤、ルツェルンの「第9」を有し、さらに同じ演奏の数種のバージョンを持っています。

いずれも半世紀以上前の、古ぼけたモノラルのライブ録音ばかりなのですが、その音像の向こうに高貴な精神性を見出したり、かすかなステレオの香りを嗅ぎつけたりと、聴く行為に雄大なロマン性を持って臨んでいますから(笑)、本当にクラシック音楽鑑賞というのは奥が深く、無限の可能性を持っているなあ~と感心してしまいます。

ちなみに私のお気に入りはやはりバイロイト51年のEMI盤。

マスタリングが繰り返される前の、マスターテープの状態も良かったであろう89年に発売されたディスクです。テープの鮮度だけではなく、妙なイコライジングも施されていない素直な音質に好感が持てます。いろいろな「第9」のディスクを聴いてきましたが、やはりこれが最高の出来です。

ついに巨匠に並んだ、クラウディオ・アバドの「第9」

あと、2014年に亡くなったイタリアの名指揮者、クラウディオ・アバドの「第9」も若い頃、熱心に集めたものです。

一番聴き込んだのがコレ。

1986年5月に、ウィーンのムジークフェラインザールで収録された録音。

カラヤン存命中で、当時ライヴァルたちと激しい後継争いを繰り広げ、輝かしく精力的だった時代のアバド。猛者揃いのウィーン・フィルを相手に臆することなく、オケの伝統を生かしながら、ところどころアバドらしい表現を見せています。第1、2楽章は思いのほかドイツの重厚な響きを引き出していますが、続く第3楽章は非常に歌謡性の強い表現。それが終楽章になって、オペラ指揮者アバドの本領発揮。当然この楽章は歌と合唱が入るわけですが、盛り上が方と言い、手綱さばきと言い、さすがというしかありません。その中で、ティンパニが明らかにアクセントたっぷりに強打されるのは、古楽器奏法を意識してのことか? のちにアバドはオーセンティックな奏法を存分に取り入れるようになったことからも、非常に興味深い演奏です。

上記ウィーン・フィル盤から10年が経過した1996年。この時、世界最高峰墓のブランドであるベルリン・フィルを手にし、向かうところ敵なしだったはずのアバド。ところが前任者、フルトヴェングラーとカラヤンの巨大な影に悩まされ、「そろそろ結果を出せ」というプレッシャーに彼の心は苛まれ続けていました。

オーケストラとの不協和音も囁かれていましたし、アバドはもともと現代音楽やそれまで知られてこなかった傑作の再発見という至上命題に重きを置いていましたので、大衆の期待する古典派・ロマン派の圧倒的名演を遺せ!という要求は相当きつかったもの、と予想されます(※実際、このあとアバドは心労から大病を患います)。

そんな彼の苦悩をあらわすように、このディスクには何か吹っ切れない「もどかしさ」が漂っています。

オーケストラはベルリン・フィル。たしかに巧いです。音色も輝かしく、「第9」を演奏するのに不足はありません。

合唱は世界最高峰と謳われたスウェーデン放送合唱団とエリック・エリクソン室内合唱団。ハーモニーが美しく、完璧な技術です。

しかし、肝心のアバドの指揮に精彩がない。アバドでしか聴けないような特色が薄く、かつての若々しくエネルギッシュなパッションも鳴りを潜めている。バトンテクニックは破綻なく、まさにオーソドックスに磨き抜かれた音を紡いでいきますが、それだけにとどまっているのです。

ちなみに、このディスクの最大の売りは、「ベーレンライター版」を用いたことでした。それまで、ベートーヴェンの交響曲はドイツのブライトコプフ社が出版したものが主でしたが、それに学術的な批判を加えて再構築したものがベーレンライター社によるもの。この版による正規の録音は、ハノーヴァ・バンドやガーディナー指揮ORRによるものがありましたが、メジャーオケ、スター指揮者、メジャーレーベルの3拍子が揃ったものはこのアバド盤が最初であったはずです。

発売当初、レコード芸術ではこのディスクの「売り」の部分について特集を組み、何とあの辛口評論家・宇野功芳氏が「準推薦」をつけたほど(後に宇野氏は準を付けるべきでなかった、と述べておられます…)。

それでも、リリース後はベーレンライター版のもの珍しさが話題にはなったものの、一般のリスナーを惹きつけるには特徴が乏しく、アバドの力量にがっかりする声が大半であった、と思います。

ベートーヴェン:交響曲 第9番 ニ短調 作品125 《合唱》

カリタ・マッティラ(ソプラノ)

ヴィオレッタ・ウルマーナ(メゾ・ソプラノ)

トマス・モーザー(テノール)

トーマス・クヴァストホフ(バス)

合唱:スウェーデン放送合唱団&エリック・エリクソン室内合唱団

管弦楽:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:クラウディオ・アバド

録音:2000年5月 ベルリン

上の「第9」から4年後。アバドはグラモフォンでベートーヴェンの交響曲全集に取り組みます。オーケストラはベルリン・フィルハーモニー(ソニーでのベートーヴェンは、結局、上の「第9」単売で終わりました)。

その中で「第9」は2000年に発売されたのですが、この盤はいろいろな意味でセンセーショナルな論争を巻き起こした、いわゆる問題作として知られ、今日でも評価が分かれています。

ベーレンライター版による演奏ですが、かなりの部分で古楽器奏法のような、アバド独特の解釈が大胆に取り入れられており、テンポは速く(全体タイムは62:19)、響きは小ぢんまりとしています。従来のベルリン・フィルの色彩豊かなサウンドを知る者からすれば、「え?」と思うのが正直なところだと思います。

そのため、重厚でドラマティック、ロマン派の流儀丸出しの演奏を期待していた層からこのディスクは完全に拒絶されました。一方で、一流オケのシェフとしてあまりにも吹っ切れたこの解釈を絶賛する層も多かったです。

私も当時はこの演奏に戸惑い、愚かにも過去の巨匠の残像を見い出そうと努力しましたが、徒労に終わりました。しかし、飽きるほどモノラル時代の「第9」のパブリックドメインを聴きまくった後では、このアバドの「第9」の斬新さは際立っており、ベルリン・フィルハーモニーの決定的な転換点となった録音として、大いに評価したいと思います。

全編、ヴィヴラートの少ない鋭い弦楽セクションに支えられ、比類なく美しい管楽器の音色が際立っています。これまで陰に隠れていた管楽器が意図的に表立つことで、各声部が実に丹念に設計されていることに気付かされます。第1楽章のコーダや第2楽章の前半部、第3楽章の後半部を試しに聴いてみてください。初めて聴くような、新鮮な音に驚き、たくさんの新たな発見ができます。

この演奏によって、アバドはこれまで誰も成し得なかった「第9」の新しい表現に成功し、21世紀へのベートーヴェン演奏に一つの道筋をつけたと言って良いでしょう。彼もベルリン・フィルハーモニーの最高のシェフとして任務を全うしました。