タワレコの快挙というべき知る人ぞ知る名盤

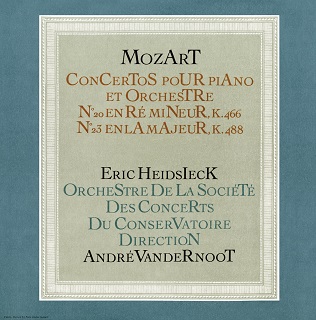

Definition Series第16弾 ハイドシェックのモーツァルト:ピアノ協奏曲集

DISC 01

1. ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466

2. ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488

DISC 02

3. ピアノ協奏曲第25番 ハ長調 K.503

4. ピアノ協奏曲第27番 変ロ長調 K.595

DISC 03 (モノラル録音)

5. ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467

6. ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491

ピアノ:エリック・ハイドシェック

管弦楽:パリ音楽院管弦楽団

指揮:アンドレ・ヴァンデルノート

【録音】

1957年12月24,26日(6)、26-28日(5)、1960年6月3日(1)、8日(2)、1961年9月5,6日(3)、8日(4) サル・ワグラム、パリ

ここで紹介しているディスクの大半がそうであるように、今やクラシックの名盤は輸入盤BOXで揃えるというのが、ファンの間では主流になってきています(ハイレゾやストリーミングなどの配信はさておいての話です)が、そんな中、苦境の国内盤市場において、コアなファンを相手に渋いラインナップを提供し続けているのがタワーレコードさんです。

例えば、メジャーレーベルからライセンスを買い取り、再発売が困難になっているCDの復刻に傾注されているのは、素晴らしい取り組みです。ムラヴィンスキーの「第8交響曲」なんて、かつて80年代後半に巨匠の死を悼んでフィリップスから発売され、廃盤後は長く市場から姿を消していましたが、タワレコさんのおかげで約20年ぶりに手にすることができました。

ショスタコーヴィチ: 交響曲第8番 ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル

このムラヴィンスキー盤だけでなく、バーンスタインの「トリスタン」やレーヴェングート弦楽四重奏団によるドビュッシー、デイヴィッド・マンロウの古楽シリーズなど、再発売が遠のいていた魅惑的なタイトルが次々と発売され、当時の私の財布の紐は緩みっぱなしだったのを覚えています。

そんな地道な取り組みの甲斐あって、タワレコさんの復刻シリーズは思いのほかクラシック市場ではヒットし、隠れた名盤が廃盤を免れるどころか、タワレコ店舗でロングセラー扱いを受けるという、極めて幸福な結果をもたらしました。

その後、輸入盤BOXもアイテム数が増えだし、タワレコさんの再発商品とのいわゆる「被り」が出て来るようになりますが、そこで同社がとった戦略は、あえて大変な辛口で知られるオーディオマニアをターゲットにした高音質メディア、SACDでの名盤復刻という道で、苦戦になると思いきや、これがまた素晴らしいシリーズとして世に普及したのです。

タイトルも、例えばシューリヒト、またはセル指揮によるベートーヴェンの交響曲全集や、チェコの名匠・アンチェルとチェコ・フィルによるスメタナの「我が祖国」、はたまた指揮者としてはまだ駆け出しの頃のブーレーズによる「春の祭典」など、実に味のある選択で、スタッフのセンスの良さを感じます。

さらに、今回取り上げるハイドシェックのピアノ、ヴァンデルノート指揮によるモーツァルトの復刻の報を聴き、これはもうセンスの良しあし云々ではなく、クラシック音楽史普及のための高い志のようなものを感じました。それくらい、これはファン待望の復刻であり、まさかSACDで出るなんて夢にも思わなかった企画だったのです。

ハイドシェックと言いますと、以前ベートーヴェンのソナタの稿で取り上げましたが、若い頃に師・コルトー譲りの自由奔放な、しかし霊感に満ちた弾きっぷりで一躍、スターダムに登りかかったものの、その後の技巧第一主義的な風潮の中で飽きられ、長く忘れられていたピアニストです。

1980年代の後半になり、彼の不遇を惜しんだ日本の有志たち、特に宇神幸男さんや宇野功芳さんにより再び活躍の場を供され、期待に応えた彼は素晴らしいディスクやコンサートを世に送り出しました。

一方の指揮者、ヴァンデルノートについてですが、彼もハイドシェック同様、若い頃は大変に注目され、将来を嘱望された指揮者です。30歳にして、EMIからモーツァルトの交響曲録音をリリースしていることからも、彼に対する周囲の期待は十分に伝わってきます。

ところが、これからという時期に彼は故郷のベルギーに引き籠り、地元のオケを細々と振りながら復活もなく、とうとう1991年に亡くなってしまいました。モーツァルトの交響曲の、色合いの濃い木管のノーブルな響き、きびきびと進む弦セクションを聴くだけでも、彼の才能の高さは窺い知れるのに、本当に勿体ない話です。

そんなふたりが、1960年前後にモーツァルトのピアノ協奏曲をレコーディングしたというのは、何か偶然でない必然性のようなものを感じます。そしてこの因縁めいためぐりあわせの演奏は、その素晴らしさに思わず嘆息せずにはおれないような出来栄えのものになりました。

モーツァルトのもう一つの運命の調であるニ短調で始まるk.466。序奏からオーケストラが緊迫感を孕みながらスケールの大きな演奏を展開し、そこにハイドシェックの悲愴感に満ちたピアノが絡んできます。さらに、ヘ長調に調が変わると彼のピアノは断然輝きを増し、一気呵成にカデンツァまで鮮やかに弾き切りますから、聴いていて胸が空く感じです。

第2楽章で音楽は緊張から解放されますが、ハイドシェックのピアノは翳りを帯び、ただし暗鬱になることはなく、テンポから強弱に至るまで非常に細心の注意を払いながら、この有名な音楽にいのちを吹き込んでいます。それにしても中間部の突然のフォルテの印象は強烈ですね、こういうところが実に巧い。

フィナーレは、テンポの速い勢いのある演奏だな、と油断しているとカデンツァで驚くほどスケールの大きいピアノが響きわたります。もうこうなると、モーツァルトではなくて次のベートーヴェンの音楽を想起させますね。飛躍した見方をすると、従来の協奏曲の概念の殻をモーツァルトが打ち破ったことを、よく知らしめる演奏と言って良いのかもしれません。

そして次のK.488は何と優しい音楽でしょう!

第1楽章冒頭のフルートの音の蠱惑的な美しさ、いや、フルートだけでなく木管セクション全体がイキイキと躍動しています。そしてそこに華々しく登場するハイドシェックのピアノ!後年の彼の、時にあざとさも感じさせる弾き方とは異なって、若い日の彼はもっと滑らかなデュナーミクで、まさに天衣無縫という言葉がふさわしい流麗な音楽を奏でます。

驚くほど静謐な第2楽章を経て、終楽章は驚くほど速いテンポで一気呵成に進みますが、ピアノもオーケストラも決して無機的にならず、お互いのバランスを壊すこともなく、美しいサウンドを構成しているのが本当に素晴らしいです。

他にも書きたいことはあるのですが、2枚目・3枚目はぜひご自身の耳で楽しんでみられてください。かつてはぼやけて貧相な音と嘲笑されていたことさえあったのに、実は当時としては優秀な部類に入る録音であったことが、SACD化の効果により、明らかになっています。