激しさとひたむきさに心が震えるバッハ

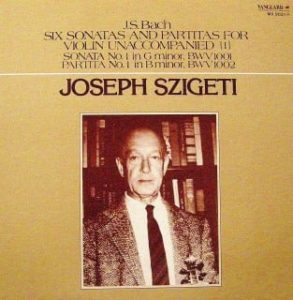

『J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006(全曲)』

【Disc 01】

01.無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調 BWV1001

02.無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第1番ロ短調 BWV1002

03.無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第2番イ短調 BWV1003

【Disc 02】

01.無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調 BWV1004

02.無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第3番ハ長調 BWV1005

03.無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番ホ長調 BWV1006

ヴァイオリン独奏;ヨゼフ・シゲティ

【録音】1955、56年(モノラル)

ヨーゼフ・シゲティ(1892年9月5日 – 1973年2月19日)は、ハンガリー出身の、今世紀を代表する大ヴァイオリニストのひとりです。

とはいえ、同時代のヤッシャ・ハイフェッツ(1901年 – 1987年)や ダヴィッド・オイストラフ(1908年 – 1974年)みたいにテクニックで他を圧倒したヴィルトゥオーゾではなく、またフリッツ・クライスラー(1875年 – 1962年)やミッシャ・エルマン(1891年 – 1967年)のように甘美な音色で聴き手を魅了したタイプでもない。

では何がスゴかったのかと言えば、ズバリ「精神性」!

いかにも日本人が好きなフレーズですね、精神性。最近では、プロの演奏家や学者さんがこぞって「そんなものはない!」と強く否定するワードですが、かつての音楽メディアでは評論家の多くがこの言葉を多用していました。

そしてその「精神性」を最も体現する演奏家が、例えば指揮者ではフルトヴェングラーであり、ピアニストではバックハウスであり、ヴァイオリニストではシゲティであったわけです。

そのシゲティがバッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」を弾くともなると、それはまるで厳粛な宗教行事のように事件化され、レコードは音楽愛好家から神格化されました。

この録音自体、日本ではキングレコード(=ロンドン・レーベル)を通して何度も再発売されています。ただし、原盤はデッカではなく、アメリカのコロムビア・レコードが制作。そして、コロムビアは権利をヴァンガード社に早々と譲渡しましたので、わが国では長らく「ヴァンガードのシゲティ無伴奏」と認識されてきました。

さて、私はこの原稿を書くにあたり、月並みなシゲティ賛美に陥らないよう、今を時めくヒラリー・ハーンが収録した同じバッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の録音を比較に使いました。

この2枚のCDは何と20年の歳月を隔てて完結しています。前者は2017年に収録されたもの。そして後者はハーンのデビュー・アルバムで、1996年から97年にかけて録音されています。17歳の天才ヴァイオリニスト少女が、20年という月日をかけて、じっくり円熟味を増す過程を聴きとることができます。

それにしても、とにかく彼女のテクニックが凄い。怪しいところは一箇所すらない。早いところの爽快感と流麗さはこれまでのどのヴァイオリニストより上を行っていると言っても過言ではありません。少女時代にその技術を蓄えているのも驚きですが、その20年後、40歳を前にした彼女のバッハを知り尽くしたような弾きぶりにも目眩がしそうです。

それに対してシゲティは、巷間言われている「ヘタクソ」ではありませんが、下降音型の滑らかさが不足していたり、高音が軋むような金切り音になっているのが聴きづらさを生んでしまいます。例えば、無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第2番イ短調 BWV1003の2楽章・フーガを先述のヒラリー・ハーンと聴き比べてみてください。ハーンのまるでオーケストラのような豊饒な音色、終結部の切れ込みの鋭さがものすごいのに対し、シゲティは頼りない音色で終結部もヨレヨレ。メジャーリーガーと草野球と言ってもいいくらい、そのテクニックには隔たりがあります。

ところが、有名なパルティータ第2番ニ短調 BWV1004のシャコンヌや、パルティータ第3番ホ長調 BWV1006となると、この頼りなげな弾きぶりが俄然、聴きごたえのある魂の音楽表現へと印象を変えてしまうのです。

シゲティのシャコンヌ。

冒頭、聴き手はギョッとするかもしれません。あまりにも短く、叩きつけて弾きますから(特に3つめの4分音符!)。これは日頃、裏拍のように勿体つけてしかも伸ばす弾き方(ハイフェッツやパールマンあたりがそうです)を聴き慣れている方には、かなりの違和感となることでしょう。

それに比べれば、ヒラリー・ハーンはかなりおおらかに流麗に弾いています。一音一音を愛おしむように、特にニ長調に転調して以降の本当に美しい和声の響きは圧巻と言って良いです。それが、シゲティは一貫して色気のない悲鳴のような高音を軋ませながら、ごつごつしたリズムで弾き続けるのです。

こういう音楽をかつてどこかで聴いたことがあるなあ、と記憶を辿っていたら、そう。シゲティと同じハンガリーが生んだ大作曲家・バルトークの室内楽曲の数々でした。

救いのないような墓場の音楽。ロマン派が纏っていた表面的な美しさや華麗さを拒絶し、また近代のドビュッシーの音楽のような幻想的な世界とも距離を置く。ただし、その音楽は比類ないほど熱く、とことん人間的な魂の叫びを聴かせてくれる。

シゲティはかつてバルトークと組み、彼の作品を情熱的に演奏しましたが、それはもう本当にすごくて、ロックのような魂の音楽になっていました。

このバッハの無伴奏には、彼がバルトークで聴かせた音楽表現と同じものがあります。さらに、パルティータ第3番ホ長調は、シャコンヌに比べれば穏やかで愉悦に満ちていますが、そこには1挺のヴァイオリンが奏でる孤独な語りが存在するのみ。コンサートマナーとか楽譜至上主義なんか関係なくて、シゲティが思うがままにひたすら音楽を奏で続けているだけなのです。

ロンド形式によるガヴォットはコンサートのアンコール・ピースになるくらいの愉しい名曲ですが、なぜかシゲティの演奏は音楽が進むほど物悲しく、切なさが深まります。彼が衰えた技巧で必死に表現すればするほど、音楽は孤独の影を強くするのです。

もはやこういう演奏は現代では通用しないのかもしれません。しかし、この古い音源をたまたまYouTubeで聴いて感動する若い人もいらっしゃるそうで、音楽評論の受け売りではなく、虚心になって聴いて魂が震える何かがあるのでしょう。

「ドイツ精神主義の正統的な…」という時代遅れな評論は無視して、また「こんなヘタクソな古めかしいレコードなんて…」という聴かず嫌いもなくして、ぜひこのシゲティのバッハに多くの方が触れられることを望みます。

合わせて、若いヒラリー・ハーンの優れたバッハを、特に中高年の皆さんにはぜひ耳を傾けて頂きたいとも思います。