Mr.パーフェクト時代の恐るべきベートーヴェン

Disc 01

ベートーヴェン:

・ピアノ・ソナタ第28番イ長調op.101

・ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調op.106『ハンマークラヴィーア』

Disc 02

ベートーヴェン:

・ピアノ・ソナタ第30番ホ長調op.109

・ピアノ・ソナタ第31番変イ長調op.110

・ピアノ・ソナタ第32番ハ短調op.111

ピアノ:マウリツィオ・ポリーニ

録音:1975年6月(op.109, 110)、1976年9月(op.106)、1977年1月(op.101, 111)

ミュンヘン、ヘルクレスザール(op.109, 110, 106)、ウィーン、ムジークフェラインザール(op.101, 111)

イタリアの名ピアニスト、マウリツィオ・ポリーニ(1942年1月5日 – )は、2014年に何と39年をかけてベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集を完成しました。これだけ長い歳月をかけて全集を完成したピアニストは過去にはいなかったと思います。

しかし、私はこの全集をお薦めしません。それは、いくつかのナンバーが重複しており、それらが併録されずにバッサリ切られているからです。なお、カットされた演奏は次の5曲。

・ピアノ・ソナタ 第11番 変ロ長調 op.22 1997年のライヴ録音

・ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 op.31-2「テンペスト」 1988年録音

・ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調 op.53「ワルトシュタイン」 1988年録音

・ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 op.57「熱情」 2002年のライヴ録音

・ピアノ・ソナタ 第24番 嬰ヘ長調 op.78「テレーゼ」 2002年のライヴ録音

特に「テンペスト」と「ワルトシュタイン」を切るなんて、個人的にあり得ません。あの冷徹でものすごいスピードで疾走するカッコよさは、発売時にものすごい衝撃を受けたものです。

あと、若い時代の切れ味鋭い演奏と、後年の堂々たる威容を備えた演奏が併録されている居心地の悪さも、お薦めし難い理由の一つ。テクニックはほとんど変わりませんし、多くの方が指摘しているように、ポリーニの普遍的音楽性が一本通っていることは驚異なのですが、それでも彼には若い時に全曲を弾き切って欲しかったです。

というわけで、本日紹介するのはロングセラーとなっている2枚組。バリバリのテクニックを誇っていた70年代のポリーニが弾く、28番から32番のソナタを収めたお得盤です。

28番を再生した途端、眩いばかりに美しいピアノの音に惚れ惚れしてしまいます。そして叙情性に満ちた間合いの取り方と歌心に満ちた1楽章が終わると、目が覚めるような行進曲風の2楽章へ。これがポリーニの面目躍如たる明晰さと歯切れの良さに満ちており、ゆったりした3楽章序奏部を挟んで、ダイナミックで爽快なフィナーレ後半部を演出する流れは最高です。この曲が、静謐さと眩いばかりの動的な明るさという対照的な性格を見事に統一している面白さを、心行くまで堪能させてくれる名演と言って良いでしょう。

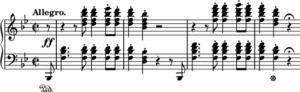

次の「ハンマークラヴィーア・ソナタ」は冒頭から特徴的ですね。私はピアニスト比較をするのに、この曲の冒頭をサンプルにすることが多いのですが、例えば各音符に付されたスタッカート。この扱いが名人によって全く違います。

よくロマンティックなピアニストにカテゴライズされるウィルヘルム・ケンプ(1895年 – 1991年)は、スタッカート無視で伸びやかに弾きます。またケンプほどでなくても、雄大な演奏を展開するスヴャトスラフ・リヒテル(1915年 – 1997年)、現代にオールド・スタイルを伝えるダニエル・バレンボイム(1942年 – )も、スタッカート開放派です。

逆に、アルトゥール・シュナーベル(1882年 – 1951年) 、ヴァルター・ギーゼキング(1895年 – 1956年)、フリードリヒ・グルダ(1930年 – 2000年)は、スタッカートというより攻撃的なアクセントで一気呵成に駆け上がります。

マウリツィオ・ポリーニもこの系列。しかし、ポリーニの場合はグルダよりさらに音価や記号に対して精確な態度。

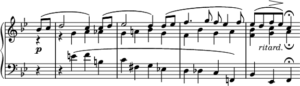

例えば、第1主題の後のリリックな対比旋律のおしまいの方でテンポ・ルバートをかけているのかと思いきや、楽譜にはちゃんとリタルダントの指示が入っているのです。

宇野功芳氏は、著書の中で世間のポリーニに対する絶賛を皮肉り、ガタつくようなテンポだと舌鋒鋭くポリーニのピアノを批判していましたが、とんだ認識違いで、きわめて楽譜に忠実な態度をイタリア人らしい明朗さと歌謡性で聴衆に分かりやすく聴かせていたポリーニの腕前は凄いと思います。

そして「30番」と「31番」も素晴らしいのですが、特筆したいのが「32番」。若い頃は私も宇野氏のポリーニ批判に洗脳されてしまい、聴かず嫌いをしていましたが、今聴くと、この演奏と宇野氏が絶賛するヴィルヘルム・バックハウス(1884年 – 1969年)の演奏に何の差があるのか、氏に聴き返したいくらいです。

ポリーニは冒頭からさらさら流すことなく、しっかり重低音を鳴らして堂々と弾き進めます。そしてドイツ風のアクセント満載の第1主題も、バックハウスに負けないくらい堂々として、深刻で偉大なベートーヴェンの音楽以外の何物でもなく、テクニック重視の軽い音楽でないことは誰が聴いても明らかです。

孤独な魂の世界である第2楽章も、L’istesso tempoで変奏ごとに表情が変わっていく妙味をポリーニは十分に堪能させてくれます。特に第3変奏はギアがトップに入ったような変貌ぶりで、まるでリストかショパンかと言ったようなダイナミックで派手な表情づけです。ここはバックハウスよりも、否、他のどのピアニストよりも魅惑的に聴こえます。本当に素晴らしい!

そして、曲の終わりに向かっては、通常の演奏なら旋律や拍節が曖昧になり、孤独で崇高、浄化された世界が表現されますが、ポリーニは淡々と楽譜の指示通りに弾いていきます。この後半部は、魂を揺さぶられるほど感動する人もいれば、曖昧模糊に聴こえてどうも苦手に感じる人の二手に分かれると思いますが、後者の方にとって、ポリーニの演奏はきわめて納得のいく解釈に聴こえるでしょう。

私もこのポリーニの第2楽章は、揺さぶられるような感激の瞬間はないものの、他では気付かないような音型や変奏の巧みさがハッキリ聴こえてきて、ユニークだと評価します。しかし一方で、この演奏が32番らしくない、と不満を抱く聴き手の気持ちも分かります。

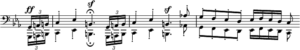

そこで、最後に話は脱線しますが、32番の深遠な部分を恐怖を感じるくらい抉り出して弾いているミケランジェリのライブについて、ご紹介しておきましょう。

ミケランジェリはデッカにこの曲のスタジオ録音を遺しており、そちらも名盤として有名ですが、このライブ録音から聞こえてくる妖気、終楽章の凍えるような孤独な空気は比較にならないくらい凄まじい。会場にいた聴衆はあまりに鬼気迫る演奏を聴いて凍り付いたのではないか?と思ってしまうほどです。

このように精確明朗なポリーニ、妖気漂う氷の世界のミケランジェリと、同じ曲でも印象にものすごい幅が生じているわけですが、それだけベートーヴェンの音楽には無限の表現の可能性があるということに感服してしまいます。