宇野功芳氏の激賞で存在を知った古きドイツの巨匠

ヘルマン・アーベントロート ボックス

【収録内容】

DISC 01

ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」

ライプツィヒ放送交響楽団

録音:1951年

DISC 02

ブルックナー:交響曲第5番変ロ長調

ライプツィヒ放送交響楽団

録音:1949 年

DISC 03

ブルックナー:交響曲第7番ホ長調

ベルリン放送交響楽団

録音:1956年2月(ライヴ)

DISC 04

ブルックナー:交響曲第9番ニ短調

ライプツィヒ放送交響楽団

録音:1951年

DISC 05

(1)ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68

(2)ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲Op.56a

ライプツィヒ放送交響楽団

録音:1949年

DISC 06

(1)ブラームス:悲劇的序曲Op.81

(2)ブラームス:交響曲第3番ヘ長調Op.90

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(1)、

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団(2)

録音:1945年3月26日(1)、1951年(プラハの春音楽祭ライヴ)(2)

DISC 07

(1)ベートーヴェン:ロマンス ト長調Op.40

(2)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61

ヴァイオリン:ダヴィド・オイストラフ

ベルリン放送交響楽団

録音:1952年3月31日(ライヴ)

DISC 08

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調「英雄」Op.55

ワルシャワ・フィルハーモニー交響楽団

録音:1953年10月22日

DISC 09

(1)ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調「田園」Op.68

(2)ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調Op.92

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(1)、

ワルシャワ・フィルハーモニー交響楽団(2)

録音:1945年3月12日(1)、1954年5月16日(2)

DISC 10

ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱」Op.125

ティッラ・ブリーム(ソプラノ)、ディアナ・オイストラリ(コントラルト)、

ルートヴィヒ・ズートハウス(テノール)、カール・パウル(バス)、

ベルリン放送交響楽団&合唱団

録音:1950年1月20日

我々昭和生まれのクラシック音楽ファンに圧倒的な影響力を持った評論家がいました。

一人は吉田秀和さん(1913年9月23日 – 2012年5月22日)。

もう一人は宇野功芳さん(1930年5月9日 – 2016年6月10日)です。

終始文学的で、深い音楽的素養に裏打ちされた文章が冴える吉田氏。一方、天上天下唯我独尊、己が良いと思ったものは徹底的に褒め、悪いと思ったものは舌鋒鋭く徹底的にこき下ろす宇野氏。

このふたりの対照的な批評はどちらも大変面白く、私は両者の著書を買い漁ったものでした。

ところが、社会人になって小遣いが増え、かなりの数のCDを買えるようになり、またネットを開けばたくさんの名演が無料で聴き漁れる(微妙なアップロードもありますが)時代がやってくると、さすがに評論家の判断を鵜呑みにしてはならないと思うようになりました。特に宇野氏の評論には…..。

例えば、氏が貶しまくったカラヤン、アバド、小澤、リヒテル、ポリーニの演奏。CD1枚買うのも勇気が必要だった時代、宇野氏の言葉を信じればとても買う気にはなりませんでした。逆に、氏が激賞する朝比奈隆、クナッパーツブッシュ、マタチッチ、ハイドシェック、チョン・キョンファのCDばかりが棚を占拠するようになります。

今思えば、晩年のリヒテルの生演奏を聴き逃してしまったのは大きな機会損失ですし、朝比奈隆がジュリーニやハイティンクを上回るブルックナーを常時聴かせていたとはとても言えないでしょう。

ネット時代になってようやくアンチ宇野功芳のレビューに触れる機会が増え、呪縛は解けましたが、若い頃のクラシック音楽を楽しむ耳に大きな偏りが生じてしまったことは大変残念です。

とはいえ、氏の評論もマイナスの部分だけでなく、プラスの部分も当然あったわけで、吉田氏や音楽メディアがあまり採り上げないマニアックな名演奏家たちを紹介してくれたのは、氏の大きな功績でした。

ヘルマン・アーベントロート(1883年1月19日 – 1956年5月29日)なんて、まさにその代表的なひとりです。

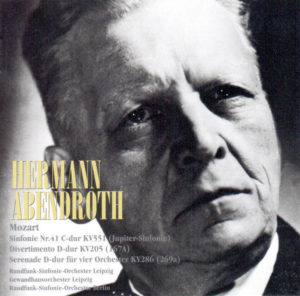

上の写真もさることながら、ドイツ語で「夕映え」を意味するアーベントロートという名前。何かとてつもなく渋くてカッコイイ印象。さらに、戦後はずっと東ドイツで活躍した、というのもマニア的には高得点です(?)。

ところで、私がこの巨匠のことを知ったのは、実は宇野氏の書籍ではありません。1989年4月の「レコード芸術」誌の月評(交響曲再発売の欄)で、アーベントロートのCD数枚が採り上げられているのを見たのが最初です。たしか、ブルックナーの交響曲のどれかではなかったでしょうか。

その時の月評が高評価(でもなぜか推薦ではない)だったこともあり、「アーベントロート」の名前は非常に気になるものになりました。そして数年後、宇野氏の代表的名著「名演奏のクラシック」で彼のことが採り上げられ、私は大変驚いたのです。

実際には私が無知だっただけで、このアーベントロートさん、戦前のドイツでは、フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュと並ぶ名指揮者として知られ、日本でも評論家・野村あらえびすによって早くから彼のレコードは紹介されていました。

ただし、戦後は東ドイツで活躍したこと、ステレオ録音やLPレコードが普及し始める1956年に亡くなってしまったことが不運となり、一時的にその名は忘れられてしまいました。デッカやEMI、グラモフォンにより、強力にその名が知れ渡ったカラヤンやベームに比べると、あまりにも不遇な扱いです。

それでも漸く1970年代後半頃から、ドイツ・シャルプラッテン・レーベルが地道に復刻・再発売を繰り返してくれたおかげで、今日でもその名演の数々を容易に楽しめるようになりました。そして、わが国で大変影響のある宇野功芳氏の著作により、彼の名前と実力は多くの音楽ファンに思い起こされるようになった訳です。

アーベントロートのブルックナーというと、東ドイツのカペルマイスターによる無愛想で堅実な演奏というイメージを持たれそうですが、ここで聴くブルックナーは巨匠のデフォルメが随所に見られ、聴いていてびっくりする箇所が多々あります。

そして、マイナーなオーケストラと思われがちなライプツィヒ放送交響楽団の音色の素晴らしさ!「第9」の第1楽章・第2主題はこの世のものでないように美しく、第3楽章も神々しさと切なさが合いまった、今日では聴くことのできないような壮絶な美しさに満ちたサウンドです。

「ブルックナーに人間的なドラマは要らない」と言ったのは、アーベントロートを称賛していた宇野さんですが、ここで聴くアーベントロートのブルックナーは、第2次大戦で荒廃したドイツの哀しみを背負ったような音楽に聴こえます。ヴァントやスクロヴァチェフスキの緻密にフレーズのブロックを構築していくようなブルックナーとは大違いです。

また、同じ主情的演奏でもフルトヴェングラーのブルックナーとも違う。アーベントロートに比べると、フルトヴェングラーのブルックナーにはためらいというか、もう一つ煮え切らないもどかしさがあるような気がします。

とにかくアーベントロートの「第9」は超の字が付くお薦めです。「第7」もしかり。

また、チェコ・フィルハーモニーを振ったブラームスの「第3」も非常に素晴らしい。大指揮者ヴァーツラフ・ターリヒ(1883年5月28日 – 1961年3月16日)の薫陶を受けたチェコ・フィルのまさに絶頂期。やや古めかしい奏法ではありますが、滑らかに朗々と響きわたる弦の美しさには惚れ惚れします。

アーベントロートの指揮も凄い。第1楽章から憂鬱さなんてどこにもなく、まるでダンス音楽のような明るいリズム。有名な第3楽章にしても、ホルンの勇壮な吹かせ方からクライマックスのロマンティシズムに至るまで全く尋常なスタイルではなく、最初に耳にした時には唖然としてしまいました。

そしてフィナーレは、まるでフルトヴェングラーのように荒れ狂う演奏ですが、それでもどこか音楽から上品さが失われない不思議さがあります。チェコ・フィルの弦の美しさも作用していると思いますが、戦前の聴き手がフルトヴェングラーやトスカニーニと並んで評価したアーベントロートの音楽の特徴、「高貴な儚さ」がここにはあると思います。

このアルバムには、アーベントロートの手兵・ライプツィヒ放送交響楽団とベルリン放送交響楽団との録音だけでなく、珍しいワルシャワ・フィルハーモニーとの名演も収められています。

とはいえ、オーケストラはハッキリ言ってヘタクソ。粗いです。しかし、その粗削り感がアーベントロートの剛毅でやりたい放題な指揮ぶりと相乗効果を生み、ベートーヴェンの「英雄」と「第7」は強烈な演奏に仕上がりました。

さらに、このアルバムには「爆演」として有名なブラームスの「第1」とベートーヴェンの「第9」も収められており、最近のピリオド・スタイルの演奏とは全く異質の音楽が楽しめます。ただ、じっと耳を傾けると、デフォルメの中に戦前のドイツ文化の爛熟の香りを感じさせる瞬間も多々聴こえてきて、ただ爆演として聴くのは勿体ないことは付け加えたく思います。